Принятая классификация

Все особо охраняемые территории России находятся под защитой государства. Процессы создания, сбережения и использования уникальных комплексов регламентируются соответствующими законодательными актами государства — в первую очередь, Конституцией РФ.

На карте России ООПТ (особо охраняемые природные территории) выделяются как:

- государственные природные заповедники, среди них и биосферные;

- природные парки;

- национальные парки;

- государственные природные заказники;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- памятники природы;

- лечебно-оздоровительные объекты и курорты.

Площади охраняемых территорий федерального уровня достигают 580 тысяч кв. На землях Российской Федерации располагается 11 объектов, входящих в список Всемирного природного наследия: 13 заповедников, 7 национальных парков, 3 заказника.

Заповедники государства

Это районы с дикой и естественной природой, выполняющие природоохранную функцию природных комплексов, главной целью которых является сбережение и изучение особенных ландшафтов, реликтовых растений и вымирающих представителей фауны.

На базе таких районов ведется научная и образовательная работа. Сейчас в России существует 102 заповедника федерального подчинения.

В природных заповедниках исключено любое вмешательство человека в жизнь животных и влияние на развитие растительного мира. Под запретом всякая деятельность человека, связанная с осуществлением добычи и разработки полезных ископаемых. Воспрещается любое перемещение представителей флоры и фауны в места, где их обитание ранее не было зарегистрировано (кратко — интродукция). На основе заповедников проводятся научные исследования и работы экологов, с целью сохранения наиболее оптимальных условий естественной среды.

Отдельно выделяются среди заповедников биосферные природоохранные зоны. Это экосистемы, содержащие под охраной всю совокупность природных условий: рельефные, водные и земельные ресурсы, флору и фауну, сообщество микроорганизмов и бактерий. Биосферными заповедниками называются районы, вошедшие в список биосферных резерватов, организованных ЮНЕСКО.

Природные и национальные парки

Осуществляют охранную деятельность, целью которой становится научная и образовательная работа, сбережение и воссоздание диких природных ландшафтов, а также создание зон, назначенных для культурного отдыха людей в природных условиях. Для этого разрабатываются специальные туристические маршруты.

Задачей природных парков является разработка новых способов поддержания экологического баланса парков, используемых для отдыха людей.

Национальные парки — зоны, включающие объекты, представляющие биологическое и экологическое значение, историческую и культурную ценность, имеющие своей целью сохранение природных естественных ландшафтов, научную и исследовательскую, образовательную работу. А также создание условий для осмотра объектов, туристических маршрутов, баз отдыха с введением ограничения количества туристов.

Создание первого национального парка бывшего Советского Союза произошло в 1971 году, в Эстонии. В РСФСР первыми были Сочинский и Лосиноостровский, организованные в 1983 году. Сейчас их насчитывается уже 39.

В зависимости от количества охраняемых зон, а также особенностей ведения научной деятельности и количества туристов, посещающих эти регионы, различают парки:

- имеющие только охраняемые территории, исключающие любую хозяйственную деятельность человека и рекреационные зоны;

- включающие особо охраняемые объекты (занимаются созданием необходимых условий для существования объекта и ограничением количества туристов);

- предназначенные для проведения образовательной работы (так называемый познавательный туризм);

- с охранными зонами, предоставляющими возможности для отдыха, туризма и организации спортивных занятий;

- занимающиеся охраной культурно-исторических комплексов, цель которых — создание условий для их сбережения;

- оборудованные стоянками и всеми необходимыми бытовыми условиями для туристических групп, а также имеющие достаточно серьезную информационную базу;

- ведущие хозяйственные работы, которые необходимы для существования самого парка.

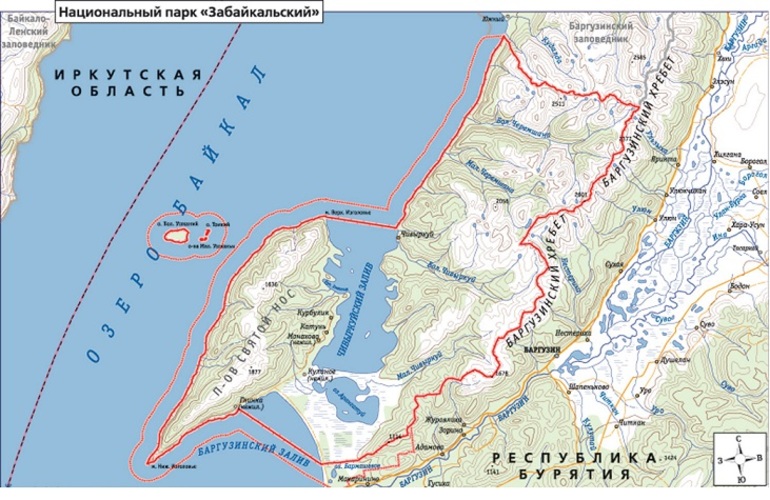

К перечню самых крупных национальных парков России относится Забайкальский национальный. Общая площадь составляет 269 тыс. Находится парк в горно-таежном массиве, включает территории озера Байкал. Здесь находятся кедровые и пихтовые леса, их возраст превышает 200 лет. Среди обитателей более 40 исчезающих разновидностей птиц и животных, занесенных в Красную книгу. На парковых землях охраняется множество археологических памятников, стоянок древних людей.

Государственные заказники

Это территории, которые имеют исключительно важную роль для сбережения или воспроизведения природных биоценозов, а также поддержания необходимого экологического баланса. География расположения природоохранных территорий России занимает практически все регионы страны.

Заказники различают по направлению главных работ и могут быть:

- ландшафтными, ведущими природоохранную деятельность для сбережения всех природных сообществ;

- биологическими, среди них выделяются зоологические и ботанические;

- палеонтологическими, сохраняющими обнаруженные доисторические объекты;

- гидрологическими, занимающимися сбережением и воссозданием водной экосистемы рек, озер, болот, морей;

- геологические, охраняющие неживые объекты.

Для обычных посетителей более познавательными являются ландшафтные заказники, дающие возможность для обозрения вымирающих разновидностей включая растения и животных, а также ознакомления с памятниками природы и археологическими находками. Обустройство стоянок для ночлега и палаток на охранной территории воспрещено. На этих землях прокладываются туристические тропы и однодневные маршруты.

Сейчас на землях Российской Федерации существует 59 федеральных заказников. Самый крупный организован в 1988 году, в районе полуострова Таймыр и муниципального округа.

Носит название «Пуринский», общей площадью 787 500 гектаров. Главная цель создания заказника — охрана мест отела Таймырской популяции дикого северного оленя, гнездовья краснозобой казарки и сапсана.

Дендрологические и ботанические сады

Сами являются научно-исследовательскими учреждениями, занимаются созданием коллекций представителей растительного мира.

Главной целью таких собраний является возобновление некоторых исчезающих видов, а также акклиматизация и распространение нетипичных для климатического пояса разновидностей растений.

Дендрологические парки и ботанические сады занимаются только научными исследования и ведут образовательную работу. Иногда, для финансовой поддержки учреждений, проводятся ознакомительные экскурсии для населения.

Памятники природы

Это особенные по своему происхождению места, которые невозможно воссоздать. Они имеют особое культурное, эстетическое, экологическое значение, как объекты созданные природой.

В качестве памятника природы могут выступать:

- участки дикой нетронутой местности;

- красивые горы, каньоны;

- отдельные места с сохранившимися окультуренными ландшафтами (старые парки, скверы, водные каналы);

- районы проживания вымирающих и исчезающих представителей флоры и фауны;

- дендрологические парки, водяные объекты — реки, водопады, перекаты, ручьи;

- места, имеющие особенную схему и форму рельефа горы, скалы, ущелья, дюны, барханы и пещеры;

- обнаруженные выходы на поверхность геологической породы, полезных ископаемых, имеющих научное значение;

- места с явными признаками сейсмической активности, где четко видны нарушения в залегании пород, а также имеющие ценность для палеонтологов;

- источники минеральных и термальных вод, лечебных грязей и береговые объекты (скалы, бухты, заливы, косы, гроты, пещеры, лагуны).

Природоохраняемых территорий в России много. И государство делает все для того, чтобы защитить подобные области, их флору и фауну. Во многих местах установлены даже видеокамеры, чтобы была возможность наблюдать за природой в виртуальном мире — с монитора компьютера, не нарушая покоя территорий.

Климат и растительность степей

От предгорий Кавказа по югу Русской равнины до Алтайских гор протянулась сплошная безлесная природная зона с растительностью травянистого типа. Изолированные степные участки есть в Забайкалье и на территории Тувинской, Минусинской, Кузнецкой котловин.

Летом в степных районах жарко, низкий процент влажности, раз в три года случается засуха, зимой умеренно морозно. Осадков выпадает мало — 400 мм. Климат степной зоны неоднороден. Средняя температура января в западной части Русской равнины -5 °C, в безлесной подзоне Красноярского края — -20 °C.

Реки в степной местности маловодны, в жару сильно мелеют. Растительность травянистая, преобладают дерновинные злаки:

- ковыль;

- тонконога;

- мятлик;

- типчак;

- овес.

В северных районах степь разнотравно-злаковая, в южных широтах ковыльно-типчакового типа. Травянистые растения ежегодно отмирают, перегнивая, превращаются в гумус. Дожди идут редко, поэтому переработанные почвенными организмами остатки корней, надземных частей растений не вымываются в нижние горизонты. Они накапливаются на поверхности, образуют мощный плодородный пласт.

В северных черноземах питательных веществ больше. Их распахивают, засевают зерновыми, другими сельскохозяйственными культурами (кукуруза, подсолнечник, арбузы). В степях, расположенных южнее, растительность разреженная, поэтому там идет формирование менее плодородных темно-каштановых, каштановых почв.

Степь изрыта норами, в которых обитают мыши, сурки, хомяки, суслики. В подземных жилищах они скрываются от морозов зимой, от жары летом. Когда корма мало, суслики впадают в спячку.

Мелкими грызунами питаются хищники: лисицы, ласки, хорьки. Из-за отсутствия деревьев птицы вьют свои гнезда прямо на земле. В степи обитают орлы, дрофы, жаворонки, куропатки.

Южные безлесные природные зоны

На юго-востоке Восточной равнины климат резко континентальный. Лето длинное, жаркое, зима сравнительно короткая. За год осадков выпадает около 150−300 мм, это очень мало. Чаще дожди идут летом. От зноя растительность выгорает, водоемы пересыхают. На юге России безлесные зоны (полупустыни, пустыни) расположены на территории Прикаспийской низменности.

Сезон

Характеристика

зима

малоснежная, ветреная

температура января -16 °C

грунт промерзает на глубину 0,3−0,6 м

весна

короткая

перепадают дожди

лето

средняя температура июля 25 °C

осадков мало

Сухой и жаркий климат, ветер, отсутствие деревьев влияют на почвообразовательные процессы. Органические остатки, попадающие в землю, подвергаются минерализации из-за отсутствия влаги. Гумусовый слой тонкий. Подтипы почв в пустынных районах Прикаспийской низменности:

- бурые пустынно-степные;

- сероземы;

- солонцы.

Растительность зависит от рельефа местности, толщины, состава грунта. Там, где гумуса больше, встречаются ковыль-волосатик, тонконог, житняк, типчак. На солончаках растут сине-зеленые водоросли, в северных пустынных зонах преобладают полынь и злаки, на юге выживают растения эфемеры. Приспособились к засушливым условиям полукустарники и небольшие деревья:

- белый саксаул;

- солянка Рихтера;

- песчаная акация.

В пустыне обитает много мелких грызунов, которые из-за дневной жары активизируются после захода солнца:

- суслики;

- хомяки;

- тушканчики;

- полевки;

- песчанки.

В песках живут саранча, тарантул, москиты, скорпионы, есть пернатые: жаворонки, саджа. Много пресмыкающихся. Встречаются гадюки, несколько видов полоза, щитомордник. Водятся хищники: волки, степные лисицы, барсуки, хорьки.

Флора и фауна холодной тундры

Зона с невысокой скудной растительностью, расположена в субарктическом климатическом поясе. Она протянулась вдоль побережий морей Северного Ледовитого океана. Тундру можно назвать зоной холода, температура января в азиатской части -50 °C. Зима длится 6—9 месяцев, полярная ночь 60—80 суток.

Толщина снежного покрова Европейской тундры 50—70 см, на территории Восточной Сибири он не превышает 40 см. Снег лежит с октября по июнь, почва глубоко промерзает. Теплый период длится 40−50 дней, при летней температуре 10−15 °C грунт успевает оттаять на 0,5−1 м. Почти 70% территории заболочено, много неглубоких озер моренного и термокарстового происхождения.

Формирование почв происходит в условиях избыточного увлажнения, низких температур, вечной мерзлоты. Они кислые, содержат всего 2−3% гумуса. Растительный покров состоит из лишайников и мхов. Среди них могут вырасти низкорослые кустарники, травы с поверхностной корневой системой.

Подзоны тундры

Растительность

Географическое положение

арктическая

мхи

северная окраина азиатской территории

осоки

лишайниково-моховая

мхи (листостебельные, зеленые)

промежуток между Колымой и островом Вайгач

лишайники

не имеющие главного ствола многолетники

разнотравье

кустарниковая

низкорослые ольха, ива

южные районы

карликовая береза

водяника, осока

мхи (бурые, зеленые) и лишайники

В суровых климатических условиях при скудной кормовой базе сформировался животный мир. Густой теплый мех защищает песцов, полярного волка от зимних морозов. Лемминги — маленькие пушистые грызуны и олени питаются мхом и лишайниками.

В безлесной зоне встречаются зайцы, летом прилетают гуси, кулики, лебеди, утки. Круглый год живут полярные совы.

Северные арктические территории

Общая площадь безлесных земель на севере России 56 тыс. км². Зона, образованная участками суши и арктических морей, тянется от Земли Франца-Иосифа до острова Врангеля. Территория весь год покрыта слоем снега и льда. Воздух летом прогревается до 4 °C, за горизонт солнце не заходит 2 месяца. Все осадки выпадают только в твердом виде, их количество не превышает 200−400 мм в год.

В арктической пустыне под действием климата и вечной мерзлоты формирование полярно-пустынных почв происходит медленно. Для них характерно низкое содержание гумуса — 1,5%. Озер, болот крайне мало. На участках земли в ветреную погоду выступают солевые пятна. Растительный покров бедный, разреженный. Он представлен водорослями, сфагновыми, листостебельными мхами, лишайниками.

В местах массовых гнездовий птиц плодородный слой земли толще, там разрастаются злаки, ледяной лютик, можно увидеть полярную иву, она не превышает 5 см. Встречаются в северной пустыне высшие растения:

- мятлик;

- арктическая щучка;

- звездчатка;

- полярный мак;

- камнеломка.

Ледяные просторы населены белыми медведями, песцами, леммингами. В море Лаптевых обитают моржи, тюлени. Есть два вида птиц, которые распространены по всей территории, — полярная сова, куропатка. На скалистых берегах несчетное количество птичьих базаров. Там расположены гнездовья белых чаек, кайры, морских гаг.

Степь — самая освоенная человеком безлесная территория. На ней находится главная зона земледелия. Равнинный рельеф, плодородные почвы, теплый климат способствуют развитию сельского хозяйства, виноградарства, садоводства. Южные пустынные и полупустынные территории используют для выпаса овец, другого скота. Земли полярных безлесных пространств покрыты льдом, непригодны для хозяйственной деятельности, но они богаты железом, алмазами, цветными металлами. В зоне тундры найдены залежи нефти, газа. Местное население занимается промыслами: рыбалкой, охотой, разведением оленей.

Почвы и растительность Южной Сибири

В горных районах смена природных комплексов происходит с высотой. Что связано с изменением климатических условий. Количество высотных поясов зависит от географического положения гор и их высоты. Высотные пояса в горах и природные зоны на равнинах в своей последовательности обычно совпадают. Но, есть и исключения, когда пояса характерны только для гор – это альпийские и субальпийские луга, да и смена поясов в горах происходит быстрее. Предгорья и нижние части склонов в таких горах как Алтай, Саяны, горы Южного Забайкалья занимают степи с черноземными почвами. За горно-таежной зоной хорошо выражена зона альпийской растительности, есть высокогорные пустыни.

Более однообразными являются ландшафты гор Байкальско-Становой области. Однообразие представлено господством редкостойных лесов из даурской лиственницы. С условиями увлажнения связаны особенности высотной зональности – формируются циклонические и континентальные провинциальные варианты её структуры. Циклонические варианты, по мнению Б. Петрова, характерны для влажных западных склонов, а континентальные варианты свойственны сухим восточным склонам. В континентальных провинциях наблюдаются большие температурные различия и различия ландшафтов южных и северных склонов.

Южные склоны хребтов часто заняты степями и луговыми степями с черноземными и черноземовидными почвами. Северные прохладные и влажные склоны занимают таежные леса на маломощных горно-подзолистых почвах. Влияние экспозиции склонов в хребтах циклонических районов проявляется не так четко. Растительный мир южносибирских областей отличается большим разнообразием. Только на Алтае известно около $1850$ видов растений. В сравнении со всеми зонами Западно-Сибирской равнины это примерно в $2,5$ раза больше.

Саяны и хребты Забайкалья тоже отличаются богатством растительного мира. Здесь не только много растений типичных для Сибири, но встречается немало представителей степей Монголии. Для пояса гор Южной Сибири характерно несколько высотных почвенно-растительных зон.

К этим зонам относятся:

- Горно-степная зона;

- Горно-лесостепная зона;

- Горно-таежная зона;

- Высокогорная зона.

Природные зоны гор Южной Сибири

Степи бывают не только равнинные, но и горные и занимают они небольшие площади. В горных районах они поднимаются на разную высоту, например, в западных предгорьях Алтая они поднимаются до высоты $350$-$600$ м, на Южном Алтае и в сухом Южном Забайкалье доходят до высоты уже $1000$ м.

Чуйская и Курайская степи, находящиеся в сухих межгорных котловинах расположились на высоте $1500$-$2000$ м. Могут они продвигаться также далеко на север как, например, Баргузинская степь или степи на острове Ольхон. Часто у степей межгорных котловин может быть более южный характер, что проявляется в наличии полупустынных ландшафтов. Причиной этого является большая сухость климата той территории, где расположена степь.

Горные лесостепи начинаются в Забайкалье выше горных степей. Это открытые пространства, на которых растет разнообразная лугово-степная травянистая растительность, представленная злаками. Встречаются и кустарники – сибирский абрикос, ильмовник, таволожник, горечавка, ломонос и др. Лиственничные и березовые перелески занимают северные склоны сопок и падей. Обычными для Забайкалья являются сосновые боры, а подлесок из даурского рододендрона.

Горно-таёжная зона относится к самому типичному ландшафту гор Южной Сибири. Расположена она выше горных степей в южных районах, но значительно чаще горно-таежные ландшафты бывают у подножия гор и сливаются с равнинной тайгой. Древесная растительность поднимается в горы на разную высоту, например, во внутренних районах Алтая горная тайга поднимается на $ 2300$-$2400$ м, в Саянах доходит до высоты $2000$ м, а на севере Кузнецкого Алатау и в Забайкалье высота древесной растительности всего $1200$-$1600$ м. Горно-таёжные леса Южной Сибири представлены лиственницей, сосной, елью, кедром. Лиственные породы обычно встречаются как примеси к хвойным породам – это береза и осина. Встречаются лиственные породы чаще в нижней части горно-таёжной зоны или на старых вырубках и гарях.

Самое распространённое хвойное дерево всей Восточной Сибири – лиственница, она заходит далеко на север и доходит на юге до монгольских полупустынь. Горно-таёжная зона Южной Сибири не сплошная, среди тайги часто можно встретить луговые поляны и участки горных степей. В междуречьях верхней части зоны есть болота, но они значительно меньше, чем на равнинной тайге. Почвы горной тайги маломощные и каменистые. В западной высотной зоне Южной Сибири они горно-подзолистые и дерново-подзолистые.

В восточной части с распространенной вечной мерзлотой преобладают кислые мерзлотно-таёжные почвы. Горно-таёжная зона разных областей Южной Сибири имеет разный характер растительности, потому что к востоку идет возрастание континентальности климата и оказывается влияние флоры соседних территорий. Например, в Северном и Западном Алтае, Кузнецком Алатау, Саянах тайга темнохвойная, а в Забайкалье она уже встречается редко и сменяется светлохвойными лесами из даурской лиственницы или сосны.

Хозяйственная деятельность человека ежегодно меняет облик ландшафтов Южной Сибири. Растительный покров сильно изменен, лесные массивы сведены, а на их месте расположились пашни. Горные луга используются для сенокосов и выпаса скота, а в предгорьях работают промышленные предприятия по заготовке древесины.

Зона высокогорья начинается за зоной горной тайги. Климатические условия отличаются от всех предыдущих зон – лето уже прохладное, июльские и августовские температуры опускаются до отметки ниже $0$ градусов иногда со снежными метелями. Коротенькое лето начинается в начале июня, а в августе уже чувствуется наступление осени. Особенности почвенного и растительного покрова определяет суровость высокогорного климата.

Горно-тундровые, горно-луговые, дерново-подзолистые почвы маломощны и каменисты, поэтому растения низкорослые со слаборазвитой листовой пластинкой. Типичным ландшафтом для этой зоны является тундра, отличающаяся от равнинных тундр. Отличие, прежде всего, заключается в отсутствии большого количества болот и процессов торфообразования. Флора представлена растениями-камнелюбами, травы и кустарники относятся к растениям «короткого дня».

В высокогорье Южной Сибири выделяется $4$ основных типа ландшафтов. Для Алтая и Саян, которые относятся к умеренно-континентальным и влажным высокогорным районам характерными будут субальпийские и альпийские луга. На этой же высоте в континентальных районах преобладать будут горные тундры с мохово-лишайниковой и кустарничковой растительностью. Своеобразные тундрово-гольцовые высокогорные ландшафты сформировались в Забайкалье и Байкальско-Становой области, очень редко встречаются луга. Для южных районов Алтая наряду с тундрами развиваются высокогорные степи.

Животный мир гор Южной Сибири

Фауна Южной Сибири разнообразна и богата, что объясняется географическим положением этой горной страны. Здесь можно встретить животных сибирской тайги, северной тундры, степей Монголии и Казахстана. Рядом с северным оленем в высокогорье Южной Сибири живет северный олень. Соболь может охотиться как на глухаря, так и на тундровую куропатку, мелких степных грызунов. В целом горный животный мир насчитывает $400$ видов птиц и $90$ видов млекопитающих. Животные распределяются в соответствии с распределением растительности по зонам. По составу животных предгорья Южного и Западного Алтая практически не отличаются от состава животных степных равнин, примыкающих к горам.

Повсюду обитают мелкие грызуны – суслики, хомячки, полевки. В степных кустарниках свое жилище устраивают лисицы и волки, зайцы и барсуки. С высоты высматривают свою добычу пернатые хищники – кобчик, пустельга, степной орел. Котловины Восточного Алтая и Южного Забайкалья имеют другой характер животного мира. Здесь можно увидеть млекопитающих, проникших из степей Монголии – это антилопа-дзерен, заяц-толай, тушканчик-прыгун, забайкальский сурок, даурский суслик, монгольская полевка и др. В горных степях встречается кот-манула, солонгой, красный волк. Из птиц можно встретить горного гуся, монгольского жаворонка, каменного воробья, журавля-красавку, монгольского вьюрка.

Условия горно-таежной зоны разнообразнее условий равнинной тайги, поэтому животный мир там особенно богат. Встречается в горной тайге олень-марал, кабарга, лось, горный козел. Для хищников здесь Большое обилие грызунов и копытных животных. В высокогорье животный мир становится намного беднее. На прекрасных альпийских пастбищах в летний период встречается косуля, горный козел, архар, кабарга, марал. В горной тундре – дикие северные олени. В сентябре месяце в горах выпадает снег, и животные уходят в леса горно-таежной зоны. Многие животные пояса гор Южной Сибири имеют промысловое значение.

На территории России обычно выделяют следующие природные комплексы : Русскую равнину (Восточно-Европейскую), Урал, Дальний Восток, Северный Кавказ, Западно – Сибирскую низменность, Среднюю Сибирь, Северо-Восток Сибири и пояс гор Южной Сибири

Приро́дная зо́на (греч. ζώνη — «пояс»), физико-географическая зона — часть географической оболочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её природные компоненты и процессы. Это — климат, рельеф, гидрологические и геохимические условия, а также почвы, растительность и животный мир